|

SAMPLE |

| [オリジナル百合] |

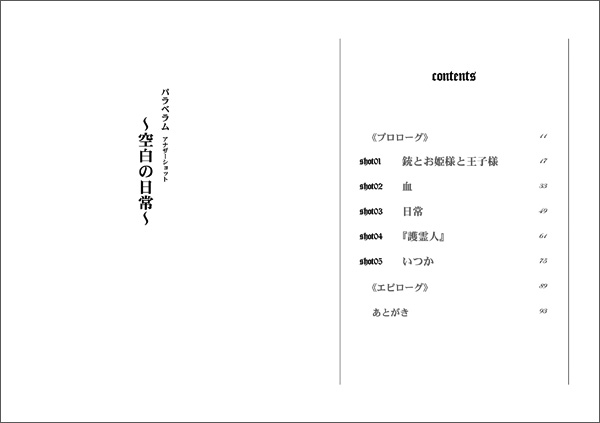

| Parabellum アナザーショット 〜空白の日常〜 |

|文庫|P100| |

|

|

|

|

|

|

——それは春の日だった。 「お前、わたしを信じてないのか?」 小さな女の子が、同じような歳の頃の女の子にそう詰め寄った。 そう言ったのは、その少女がいささか直情径行に過ぎるのを如実に示したような真っ直ぐな黒髪をした少女であり、肩で切り揃えられた髪は小さな女の子にしては凛々しくも勇ましくもあった。 「信じてないわけじゃないよ。ただ……ほんとにいいの、って聞いただけ」 転じてそう答えたのは、真っ直ぐな髪質は変わらないが、明るい色合いの髪色をした少女だ。こちらは黒髪の少女とは違い、少々控えめな性格をしているようで、懸命になって相手を傷つけないよう慎重に言葉を選んでいるようだった。 けれどその想いは相手には伝わらない。 「おんなじ意味だろ。なんだよ。お前なんかきらいだ!」 そう言って黒髪の少女が駆け出そうとしたのを懸命に呼び止めた。 「待って! 違うの! ただ、早霧(さぎり)はいいの? こわくないの?」 「……こわくなんかない。こわいもんか!」 そう叫んだ声にはやはり強がる色が見え隠れしている。けれどそれを必死で振り払って隠そうとしていた。 そう分かると、明るい色の髪の少女は曖昧に微笑んだ。——そうするしかなかったから。 けれどその落胆を察すると、黒髪の少女は息を吸って——大きな声で宣言したのだ。 「お前は必ずわたしが護ってやる! だから契約(ちぎ)れ!」 言いながら、少女の顔は怒りと興奮とで真っ赤になっていた。 でも。 嬉しかった。 強がりでもいい。強がりでもなんでも、それが彼女の真っ直ぐな気持ちだと分かっていたから———— † 二十万の人々が息づく妃宮(ひのみや)市の上空に、紅く——夕闇の藍色を色濃く孕んだ夕闇に、まるい月が浮かぶ。 高台にある私立妃宮学園の生徒会長室からは妃宮市が一望出来た。領主が領地を見下ろすかのような眺めは、昼間の天気の良い日など胸が空くほど眺望が良い。 この部屋から町を見下ろすようになって一年強。けれど見慣れた景色も今日に限っては視界に入らなかった。 目に映るのは、禍々しい光を放つ満月のみ。 それは窓枠で切り取られた夕闇色のキャンバスの中で、人々を——否、自分をあざ笑うかのようにこの町を、学園を、見下ろしていた。 妃宮学園高等部の制服を纏った少女——肩で黒髪を切り揃えている——はマホガニーの執務机に無造作に置かれた銃器類を一つ一つ手にし、堅実な手付きでチェックしていった。イタリア・ベレッタ社製PX4・ストーム、ドイツ・ H & K 社G36コマンド、米国の企業のロゴマークの入った紙ケースの中には数十発の銃弾、——9ミリパラベラム。それに予備の弾倉がいくつか。 銃刀法で厳しく制限されるこの日本では、それは真っ当な学園内で見られるものとしては異様とも言える光景だったが、少女はあたかもそれが当然のことであるように、黙々と作業を進めた。 目一杯銃弾の詰め込まれた弾倉をイタリア製の独創的なフォルムの自動拳銃——PX4の銃把底から挿入し、スライドを引いて薬室内に一発目を送弾する。マガジンキャッチを押して、グリップボトムから滑り出して来たマガジンを受け取り、一旦PX4を机に置くと更に一発追加して、弾倉を挿入し直す。こうすることで、薬室内を余すことなくより多くの銃弾が装備出来た。 少女はよどむことなくその作業をやってのけ、安全装置レバーを押し下げると、腰に装着していたホルスターに愛銃を押し込んだ。 ホルスターは程よく使い込まれており、彼女の腰によくフィットしていた。そのことからも彼女が十分に銃の扱いに長けていることは想像に難くない。少女がホルスターの収まり具合に満足して、そして次にアサルトライフル——G36コマンドに手を伸ばそうとしたその時———— 「『参ノ儀』…………。これで決着がつくのね」 柔らかな足音と共に、少女にとって聞き慣れた声が聞こえて来た。徐々に足音が近づいて来る。 「ああ。必ずお前を護ってやる」 黒髪の少女は振り向きつつそう言うと、背後のドアから現れたもう一人の少女の名を呼んだ。 「——久遠(くおん)」 久遠と呼ばれた少女は、明るい色の艶やかな髪を腰まで伸ばし、黒髪の少女と同じく、この妃宮学園の高等部の制服を纏っていた。その言葉を聞いて安堵したように、女性らしく柔らかく微笑む。 黒髪の少女はその笑顔を見て厳しい表情を僅かにほころばせたが、『参ノ儀』の言葉に背筋が竦む思いがした。 『参ノ儀』———— その言葉どおり、三度目の儀式——否、殺し合いだ。掟では殺生を禁じているため死ぬ可能性は極めて低いが、凶弾を以って死ぬ寸前まで傷つけ合うのだから、生半可な神経ではいられなかった。現に今もぴりぴりと神経が尖っているのが自覚出来た。 客観的な技量で判断するならばこちらが有利と言えなくもないが、形勢は極めて微妙なバランスを保っていた。既にこちら側は一度敗戦を喫しているし、何としても負けるわけにはいかない。 それに—— 彼女を守ると誓ったのだ。あの時——彼女と『血の契約』を結んだ日、立会人と護門会(ごもんかい)の前で。 そして何より、目の前の彼女自身に。お前を護ってやる、と。 私は守るために存在している。お前だけを、護るために。 「……変わらないわね、あの時もあなた、そう言ったわ。必ずお前を護ってやる、だから契約れ、——って」 長い髪の少女がそう言うとその時の思い出が蘇り、黒髪の少女は何故だか背中が粟立つのを感じ、目を閉じた。 「——…………、そうさ、何も変わらない」 何も変わってなんかいない。 あの時から、ずっと。 [shot01 銃とお姫様と王子様]

妃宮の家系は特殊だ。 それを実際的な意味で知ったのは幼稚園の頃だ。とある特定の子を保護者たちが特別視すれば、それはあっさりと子供たちの世界にも伝播した。設楽早霧(したらさぎり)は、妃宮久遠(ひのみやくおん)が好意的にせよそうでなかったにせよ、特別視されるのを間近で見て、ああ、そうなんだと理解した。 そしてそれは自分にも当て嵌められた。 設楽早霧は妃宮久遠とほぼ同類に近しい存在なのだと知れると、妙に愛想を振りまかれたり、次の日からまるで素っ気無い態度を取られたりもした。 設楽早霧は妃宮久遠の『護霊人(まもりびと)』となる。——さすがにそれは幼稚園内にまで広がる事は決してなかったが、妃宮と少なからず縁のある血縁の間では、それは公然の秘密となっていた。 だから早霧もそう理解していた。私は、妃宮久遠の『護霊人』となり、彼女に一生涯の忠誠を尽くすのだと———— † ——風が啼いている—— 早霧はそう思った。 短く肩で切り揃えられた艶やかな黒髪が夜の風にさらわれて、首筋を撫ぜてゆく。 月齢十四の小望月が空に座し、学園を見下ろしていた。 私立妃宮学園。明治から続く伝統ある学園であり、その歴史と共に古老の醸す古さを纏った赤煉瓦の校舎が、いみじくも伝統を沈鬱に物語っていた。 彼女は手にしたプラスチックと金属の塊を、きつく握り直した。「これ」を人に向けて撃つのは初めてだが、然したることはない。そうすることが運命なのだから。 手にした塊——それは、MP7A1と呼ばれるドイツ・H&K社製のPDW——パーソナル・ディフェンス・ウエポン——紛れもない実銃だ。 特殊警察の市街戦用に開発されたそれは、コンパクトで軽量であり、4.6×30ミリの銃弾は口径が小さく貫通力に優れている。それに単発でも連射でも撃つ事が出来た。利点はそこだ。フルオートで威嚇出来さえすれば良かった。——今日のところは。 「あれか」 早霧は学園内が見渡せるようカフェテラスの屋根に上り、周囲を見下ろした。 一人の少年が日の暮れた学園内を急ぎ足で駆けている姿が見えた。データ通りであるなら、彼は今日中等部三年に転入して来たばかりだ。 早霧はゆっくりと銃を構え、少年に照準を合わせた。 「久世葵。悪く思うなよ」 そして突然のことに戸惑う少年に向け、引き金を引き絞った。 † 「きゃあ! 久遠さま!」 学食のオープンテラスの一角から、女生徒の黄色い声が上がる。 この私立妃宮学園では、誰も生徒会長を生徒会長とは呼ばない。久遠さんとか久遠さまとか、いくぶん憧憬の念を込めた響きで彼女を呼んだ。 「まあ、ごきげんよう」 名を呼ばれたその人は、花のような容顔にそれこそ花開くような笑顔を浮かべ、小さく首をかしげて挨拶を返した。見た者がはっと息を飲んでしまうような可憐さがあるその少女は、雪のような白い透き通る肌に明るい色の髪を腰まで伸ばし、耳の前で一束切り揃えられたその髪型は平安の姫君を思わせた。 たおやかな物腰、包み込むようななまなざし、優しげな声音に、周囲の空気までがその色を変えた。生徒会長らしい佇まいといえばそうだが、堅苦しいところは殆どなく、どちらかと言えば優しげなお姉さんという雰囲気を醸している。 挨拶を返された中等部の制服に身を包んだ女生徒は、ぽうっと頬を赤く染め、周囲の生徒たちに羨望の、ややもすると突き刺すような視線を投げかけられていたが、それに気付かず嬉しそうに残りの昼食を頬張った。 「何がごきげんようだ。虫唾が走るぞ、久遠」 そう彼女の隣でこっそりと毒づいたのは、見上げるほどの長身を高等部の制服で彩った設楽早霧だった。緑の黒髪を肩で切り揃え、切れ長の目元が涼しい、端正な顔立ちである。制服のミニスカート姿で大股で闊歩する様は勇ましくもどこか洗練されたしなやかさがあり、人々の——主に女生徒の目を奪った。 「だあって、そう挨拶した方がウケがいいんだもの」 柔らかな微笑みを前方に向けたまま、そうこっそりと呟き返したのは久遠と呼ばれた美少女その人だ。ちらりとこちらに視線を向けると、周囲に見えないように悪戯っぽく笑う。 「色々と大変なのよ、せーとかいちょーサマもね。周囲の抱くイメージを壊しちゃ悪いじゃない?」 「あのな」 呆れ顔でそう返したが、彼女の言う事ももっともだった。彼女の名に付された冠は生徒会長という学園の生徒代表という立場だけでなく、彼女の実家の、延いてはその一族の体面をもその華奢な肩に背負っている。 彼女の名は、妃宮久遠。妃宮学園高等部二年。 妃宮——その名を聞けば、この街に住む多くの者が異口同音にああ、あの、といかにもよく知っているという口振りでそう言うだろう。日本の西に位置するとある県の中ほどにあるこの市の名を妃宮という。二〇万人の市民がおり、地方の主要都市からもそれ程離れておらず交通の便も悪くない。緑が多く、かと言って拓けてないこともなく、妃宮駅周辺は大型量販店やフランチャイズチェーン店などで賑わいを見せ、近頃は路上アーティストたちのメッカのひとつとなりつつある。ギターや機材を手にした若者が街の喧騒に負けじと歌声を披露している姿がどこでも見かけられた。 その市に多くあるのが妃宮の名を冠した企業ビルだった。妃宮グループの名の下に多岐に渡る業種の団体が存在し、日本でも屈指の存在であることに否定する余地はない。 妃宮市のその名も決して偶然ではない。由緒という長い歴史がその名に刻まれていた。いわゆる名家なのだ。 それを嫌と言うほど知っているからこそ、早霧は溜息をつくだけに留めておいた。 学業優秀、優美で清楚な才色兼備のお姫様、とは彼女のファンを自称する生徒らの言である。無論、それは学内に留まらない。 妃宮家第五六代当主——。それが久遠の本当の姿だった。彼女の小さな細い双肩に妃宮の名を冠した総てが圧し掛かっていた。 多くの目が常に彼女を見ており、衆人環視の中で生活せねばならないのだ。それを思うと小さな冗談など許してやらねばなるまい。 ただその冗談も時折悪ふざけが過ぎるのだが。 「ねえ、早霧」 オープンテラスの脇を通り抜けながら、久遠が早霧の腕に手を置いて、長身の彼女を見上げて名を呼んだ。 背伸びをするようにこちらに顔を近付けて来たので、何か他人に聞かれてはならない事があるのかと思って耳をそちらに近付けてやる。すると久遠がより口許を近付けて来たので、耳に唇が触れんばかりになった。 「なんだ」 長い付き合いであるので、この程度近付くくらい意識するようなことではないが、周囲の反応は違った。早霧のファンを自称する生徒らに王子様と称される早霧と、学園のお姫様との戯れに、女生徒らの小さな黄色い声と男子生徒の這い上がるようなどよめきが、テラスにさざなみのように響く。 しかしながら同性同士のその艶めいた戯れとは裏腹に、久遠が囁いたのは——、 「ど、ら、や、き、……食べたいから買って来て」 という、酷く不似合いな——早霧にとってはふざけた内容だった。おまけに最後に、ふうっと息を吹きかける悪戯まで加えて。 早霧は耳から入り込んだ背中を駆け抜ける悪寒にかすかに身を震わせると、恨めしそうに久遠を睨みつけた。 「何考えてるんだ、久遠!」 小さく抑えた低い声でそう言うと、久遠は普段見せる生徒会長然とした清廉な笑みではなく、まるで小さい子供のような笑顔を浮かべたのだった。 設楽早霧。久遠と同じく妃宮学園高等部二年。 端正な顔立ちと男勝りとも言える立ち居振る舞いに、女生徒のファンは多い。スポーツ万能で当学園の剣道部のエースでもあり、中等部の頃から全国大会で名を馳せるほどの腕前の持ち主で、昨年度彼女がバレンタインデーに渡されたチョコレートの数は、学園の伝説を作ったという。 妃宮久遠とは幼少の頃からの幼馴染みであるが、二人の関係は一般の幼馴染みとは大きく異なっていると言わざるを得なかった。その特殊性はとても一言では言い表せない。 ——妃宮の家は特殊なのだ、非常に。 早霧の生まれた設楽の家は、もう何十代も前から妃宮の家に仕えており、いわば設楽は妃宮の直臣の家系なのである。それは数百年経った現代でも変わらないし、名実共に早霧は久遠の僕に他ならない。 だから妃宮に関わる大概の者は、早霧の久遠へ対する口の利き方に顔をしかめた。 けれど早霧は、公の場ではともかく、それ以外では態度を改めなかった。自分は彼女に絶対服従を誓った僕であるが、幼馴染みでもあるのだ。久遠が文句を言うのなら改めもするが、彼女が苦言を呈したことは一度としてなかった。 主君と従者。 それが久遠と早霧の本当の関係だった。 『血の契約』と呼ばれる特別な儀式を交わした日から、早霧は久遠への一生涯の服従を誓い、『護霊人』となった。『護霊人』は妃宮と妃宮に仕える家々の間に存在するひとつの役職であり、唯一無二の存在だ。ひとりの主君に一人の『護霊人』が仕え、主が死ぬまでその関係は一生変わらない。『護霊人』は主君を護り、すべてを捧げる。 早霧はわが主である久遠の姿を思い浮かべた。 清楚で可憐なお姫様をまさに絵に描いたような人物だ、——見た目は。 けれどふたりだけの時に見せる少々度の過ぎた悪ふざけは、年相応の女子高生らしいもの——であるとも言えなくはない。時折何を考えているのかさっぱり分からないが。 早霧は購買部へ行ってどらやきを二つ買って、生徒会長室にいる久遠の元へと戻る途中、何度か生徒に声を掛けられた。 それを適当にあしらって足早に目的地へと急ぐ。久遠だったならば愛想のひとつでも振りまいて、それこそごきげんようとでも言うだろうが、生憎とそんな面倒な社交性は持ち合わせていなかった。 まるで二人は違っていた。けれど不思議と不快になることはなかった。 「どらやきが食いたいなんて、とんだお姫様だな」 独りごちると早霧はスカートの裾も気にせず大股で高等部の校舎の最上階へ向かった。そして一般生徒侵入禁止と注意書きのされた、一般的な高等学校にしては異常なほど物々しいオートロックのエントランスフロアをカードキーを使用して抜け、生徒会長室と書かれたドアをノックもなしに開けた。 室内は見渡せるだけで二〇畳程あり、さらにその奥には生徒会長専用のプライベートルームがあってキッチンやバスルームまでが備え付けられていて、まるでホテルのスイートルームのような趣をなしていた。これも妃宮の持つ特殊性のひとつだった。 妃宮学園の生徒会長職は、学園が妃宮のお膝元である妃宮市にあることから妃宮の血縁の者がなることも多く、それに近年はどうしても機密を保持しなくてはならない理由があった。——間近に迫った『戦の儀』のために。 前回の『戦の儀』が執り行われてから、今年で丁度三〇〇年になる。それをひしひしと感じ始めていた。 「ほら」 早霧はマホガニーの執務机にはひどく不似合いな、ひとつ一三〇円のどらやきを置いて机に寄りかかった。久遠の手元を覗き込むと、学園関係のものではないらしい書類に目を通していた。 「ありがとう。お茶でも煎れるわね」 彼女は立ち上がると、確認中の書類をそのままにプライベートルームの方へ歩いて行った。 本来ならば、従者である早霧が煎れるべきところではあるが、武術はともかく家庭的な事などひとつも教わってこなかった——とは単なる言い訳だが、茶などまともに煎れたこともなかったし、久遠がそれを強要した事は一度もなかった。 それに久遠は生来、家庭的というか甲斐甲斐しい性格なのだ。彼女のしたいようにすればいい、そうは思うが、妃宮に関わる大半の人間はそれを快くは思わないが。 彼女の肩書きは生徒会長だけではない。有史以前から脈々と続いて来た妃宮家本家の当主でもあり、また妃宮グループの名を冠した会社のいくつかにも籍があった。そんな彼女の日常は忙しないことこの上ない。 一日の大半はこうして書類に目を通し、国外の大学を飛び級で卒業しているため高等部の授業も半分ほどしか出席していないが、たまに早霧とこうして休息を取るのがささやかな楽しみのひとつとなっていた。 それを知っているからこそ、早霧も進んで彼女の煎れる茶を飲んだ。 「また、小難しい書類読んでるな」 どらやきを弄びながら早霧が書類に目を向けたが何のことやらさっぱり分からない。早霧は久遠とは違って妃宮の家のことなどほとんど分からなかったし、それに第一書かれていたのは英文だった。早霧とて日常会話程度ならなんとかなるが、専門用語ばかり並ぶ堅苦しい英文はさっぱりだった。 辟易とした顔で書類から目を上げると、昼休みの終わりを告げる鐘が鳴った。 「結局今日も、午後の授業には出られそうにないわね」 開けたままの扉を通してキッチンにいる久遠の声が届く。 早霧は久遠に付き合って授業を放棄出来ることにほくそ笑んだ。負けず嫌いな性格のため目も中てられないような成績だけは取らぬが、教科書通りの授業は退屈極まりない。そう思った時、久遠が痛いことを聞いて来た。 「期末テストの勉強してる? だめよ、白紙で出したら」 「白紙って、いつの話だ。してるよ、ちゃんと」 そう言い返しつつも、この数日間、授業を含めてほとんど勉強らしきことはしていなかった。 「私が教えてあげるから。してよ、勉強」 久遠とて早霧の性格は知りつくしているから、勉強をしてない事などお見通しだった。普段、決して一般生徒の前では見せないような拗ねた表情で釘を刺す。 「今日の夜、私の部屋に来て。いい、分かった?」 家庭教師、というよりは、母親のような口振りだ。とは言え、早霧の母はそんな物言いはしなかったが。 やがて久遠が盆に湯飲みを乗せてこちらに戻って来たが、返事をしない早霧に痺れを切らせて、もう、とむくれた。 「いいだろ、私はお前の『護霊人』なんだ。勉強しても無駄だろ」 ——言外に人並みの人生を歩むことなどないと、言い訳がましく早霧がそう言うと、久遠は彼女の横に立って、見上げながら早霧の額を人差し指で突っついた。 「だーめ。それとこれとは別よ。真面目に勉強すれば頭いいのに、もったいない」 「お前が言うか」 早霧に勉強する気をなくさせたのは他でもない久遠だ。幼い頃から負けず嫌いの早霧は、設楽の家が仕えるべき妃宮の嫡子である久遠にさえも勉強ですら負けたくはなかったが、妃宮久遠はそんな子供のプライドなどズタズタにしてしまうほどの天才であったのだ。そして彼女はそれに甘んじる事なく決して努力を怠らなかった。妃宮の嫡子斯くあるべしと——望むと望まざるとに関わらず——努力を惜しまなかった。それを一番側で見てきたからこそ、今ではひがむ気持ちも失せてしまった。 普段、早霧の前では飄々とした振る舞いばかり見せているが、その実ひどく生真面目な所もあり、学業面ではそれが如実に現れていた。なんでも器用にこなすように見えて、それは陰の努力に裏打ちされたものであり、そういう人間なのだ、妃宮久遠という人間は。 「それに白紙で出したのは初等部の頃の話だろ」 「だってあなた、本当は出来てたのに意地張って白紙で出して、……先生に注意されて悔しかったんだもの」 「お前が悔しがることか」 まだむくれている久遠の突き出た唇を摘んで引っ張ると、早霧はどらやきのビニール包装を剥いた。 「分かったよ、行くよ、夜」 「ええ」 早霧が折れて了承すると、久遠は嬉しそうに微笑んだ。わけの分からない鼻歌まで歌っている。 結局早霧は溜息交じりでどらやきにぱくつくしかなかった。勝てないのだ、久遠には。主家とそれに仕える者、主と『護霊人』とそういった関係性を差し引いたとしても、早霧は久遠には一生敵わないと思った。 以前はそれを疎ましく思う頃もあったが、今はむしろそれが心地よかった。自分は紛れもなく久遠に忠誠を誓った者であり、それ以外ではあり得ない。設楽として生を受けた時からそれは運命づけられていたのだ。だから、これでいい。——このままで。 「早霧のどらやき、いっただきー!」 「あ!」 緑茶に手を伸ばした瞬間、早霧が口をつけたどらやきに久遠が飛びついて、そのままひとくち食べられてしまった。 「お前、自分のがあるだろ!」 「だってどらやき好きなんだもーん」 「子供か!」 子供みたいにじゃれ合って。生徒会長の妃宮久遠でなく、当主の妃宮久遠でなく。 ——そう。 このままで。 けれど早霧は気づいていなかった。 呆れ顔でどらやきを頬張る彼女を見つめる、久遠のその視線に。 |