夕闇が、赤い光の揺らめく夕日を暗色で包んでいき、次第に深い藍色が校舎を染め始めていた。少し肌寒くなり始めていた風が、高く掲げられた生徒のお手製の看板を揺らしている。大きな、十番祭――の文字。

明後日は生徒達が楽しみにしている十番高校の学園祭だった。

まことたちのクラスは喫茶店「十番小町」。学園祭の模擬店とはいえ、まことの作るケーキはパティシェの作るケーキに引けは取らない。今日の試作段階ですでに大好評で、クラスの違う亜美もこっそり御相伴に預かったのだが、本当に舌もとろける程に美味しかった。やっぱりまこちゃんはお料理が上手ね……。

「何? 急に、思い出し笑い?」

――ニヤニヤしちゃって、とまことがからかうように亜美の方を見遣った。手には作りかけのウェイトレスのユニホームと針と糸とが握られている。明後日は皆でこれを着るのだ。仮縫いの段階で少し微調整が必要な箇所を手際良く直していく。

「まこちゃんのケーキ、本当に美味しかったなぁと思って……」

「そう? 良かったよ。うさぎちゃんなんか3つも食べちゃうんだもんなー。おまけにまだ食べたそうだったしぃ」

まいっちゃうよ、と大袈裟に溜息をつく。

「でもそれだけ美味しかったって事じゃないかしら?」

「いーや、あのコは質より量だね、量!」

「そんな――」

事ないわ、と言いかけるが、先程のうさぎの野生本能の赴くままかぶり付く姿を思い出し、

「…………そう、――かも知れない……」

――と、亜美もミシンを動かす手を止めて苦笑する。

「けど、悪いね。亜美ちゃんクラス違うのに、ユニホームの仕上げ、手伝って貰っちゃって。……もうこんなに遅いし……」

言って、まことは窓に目を向ける。外はすでに暗く、グランンドの照明が煌々と光り、月の淡い光をさらに儚げにさせていた。

開いている窓から、外で作業している生徒たちの鳴らす金槌の音と風とが流れ込んで来て、家庭科室のカーテンを揺らす。やがて再びミシンの音が鳴りはじめる。

「いいのよ、ウチのクラスの準備は大体終わっているし。それに……こうしてふたりきりでいられるんだもの……。なんてね」

ふふふ、と照れてミシンの音を高くさせる。

「――…………」

亜美の意外なセリフを聞いて、まことは思わず亜美の横顔をじっと見入った。

「へ――、亜美ちゃんから、そんな嬉しいお言葉が聞けるなんて、……なんか得しちゃったなァ」

冷やかすように言うまことの視線を感じて、亜美はますます顔を赤くさせる。慌てて間を埋める言葉を探し、手元のユニホームに視線を落とす。

「あ、あああの、ね、ねえ、わ、私もこんなの着てみたかったわ――!」

「声、裏返っちゃってるよ、亜美ちゃん」

「…………!!」

「耳まで赤いし」

「……………………!!」

「…………。

――いいよ、それ、着てみなよ」

少しニヤけたままのまことが立ち上がって、亜美を促す。……たまに見せる亜美のこんな素直な反応は、からかいがいがあって愛らしく思う。

亜美は顔を赤くしたまま、ちょっとだけね、と言って仕上がったばかりのユニホームを膝の上に広げて見せた。

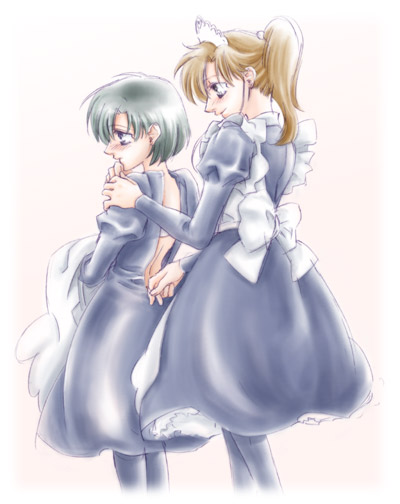

黒のワンピースに大きなフリルの付いた真っ白なエプロン。

「じゃあ、アタシも今、着てみちゃおーっと」

いそいそと家庭科室の出入り口の方へ向かい、まことはドアの小窓に余った生地で目貼りする。

亜美はそれを見てセーラー服のリボンをほどく。

「いよいよ明後日が本番ね。レイちゃんも来てくれるって言ってたから、一緒に食べに来るわね、ケーキ」

「うん、腕に縒りをかけるからさ! ……お代はきっちり頂くけど――」

――あははは、

――うふふふ、と二人でひとしきり笑い合う。

まことはさっさと制服を脱ぎ、自分のユニホームに袖を通してしまった。

亜美は少し気恥ずかしい思いをしながら制服を脱いだ。そしてワンピースのファスナーを下ろし、細くて白い脚をワンピースに通す。その様子を見ていたまことが、何気なく亜美の背に手を伸ばす。

「手伝って、あげるよ」

背についたファスナーに手を掛け、まことは大きく開いたままの亜美の背中にちょっとドキリとした。

ゆっくりとファスナーを上げる。

亜美は少し顔を赤らめて、所在なくあらぬ方向を見ていた。

心臓がとくん、と鳴った。

――風が吹いているのに、少し、微熱を感じた。

明後日は生徒達が楽しみにしている十番高校の学園祭だった。

まことたちのクラスは喫茶店「十番小町」。学園祭の模擬店とはいえ、まことの作るケーキはパティシェの作るケーキに引けは取らない。今日の試作段階ですでに大好評で、クラスの違う亜美もこっそり御相伴に預かったのだが、本当に舌もとろける程に美味しかった。やっぱりまこちゃんはお料理が上手ね……。

「何? 急に、思い出し笑い?」

――ニヤニヤしちゃって、とまことがからかうように亜美の方を見遣った。手には作りかけのウェイトレスのユニホームと針と糸とが握られている。明後日は皆でこれを着るのだ。仮縫いの段階で少し微調整が必要な箇所を手際良く直していく。

「まこちゃんのケーキ、本当に美味しかったなぁと思って……」

「そう? 良かったよ。うさぎちゃんなんか3つも食べちゃうんだもんなー。おまけにまだ食べたそうだったしぃ」

まいっちゃうよ、と大袈裟に溜息をつく。

「でもそれだけ美味しかったって事じゃないかしら?」

「いーや、あのコは質より量だね、量!」

「そんな――」

事ないわ、と言いかけるが、先程のうさぎの野生本能の赴くままかぶり付く姿を思い出し、

「…………そう、――かも知れない……」

――と、亜美もミシンを動かす手を止めて苦笑する。

「けど、悪いね。亜美ちゃんクラス違うのに、ユニホームの仕上げ、手伝って貰っちゃって。……もうこんなに遅いし……」

言って、まことは窓に目を向ける。外はすでに暗く、グランンドの照明が煌々と光り、月の淡い光をさらに儚げにさせていた。

開いている窓から、外で作業している生徒たちの鳴らす金槌の音と風とが流れ込んで来て、家庭科室のカーテンを揺らす。やがて再びミシンの音が鳴りはじめる。

「いいのよ、ウチのクラスの準備は大体終わっているし。それに……こうしてふたりきりでいられるんだもの……。なんてね」

ふふふ、と照れてミシンの音を高くさせる。

「――…………」

亜美の意外なセリフを聞いて、まことは思わず亜美の横顔をじっと見入った。

「へ――、亜美ちゃんから、そんな嬉しいお言葉が聞けるなんて、……なんか得しちゃったなァ」

冷やかすように言うまことの視線を感じて、亜美はますます顔を赤くさせる。慌てて間を埋める言葉を探し、手元のユニホームに視線を落とす。

「あ、あああの、ね、ねえ、わ、私もこんなの着てみたかったわ――!」

「声、裏返っちゃってるよ、亜美ちゃん」

「…………!!」

「耳まで赤いし」

「……………………!!」

「…………。

――いいよ、それ、着てみなよ」

少しニヤけたままのまことが立ち上がって、亜美を促す。……たまに見せる亜美のこんな素直な反応は、からかいがいがあって愛らしく思う。

亜美は顔を赤くしたまま、ちょっとだけね、と言って仕上がったばかりのユニホームを膝の上に広げて見せた。

黒のワンピースに大きなフリルの付いた真っ白なエプロン。

「じゃあ、アタシも今、着てみちゃおーっと」

いそいそと家庭科室の出入り口の方へ向かい、まことはドアの小窓に余った生地で目貼りする。

亜美はそれを見てセーラー服のリボンをほどく。

「いよいよ明後日が本番ね。レイちゃんも来てくれるって言ってたから、一緒に食べに来るわね、ケーキ」

「うん、腕に縒りをかけるからさ! ……お代はきっちり頂くけど――」

――あははは、

――うふふふ、と二人でひとしきり笑い合う。

まことはさっさと制服を脱ぎ、自分のユニホームに袖を通してしまった。

亜美は少し気恥ずかしい思いをしながら制服を脱いだ。そしてワンピースのファスナーを下ろし、細くて白い脚をワンピースに通す。その様子を見ていたまことが、何気なく亜美の背に手を伸ばす。

「手伝って、あげるよ」

背についたファスナーに手を掛け、まことは大きく開いたままの亜美の背中にちょっとドキリとした。

ゆっくりとファスナーを上げる。

亜美は少し顔を赤らめて、所在なくあらぬ方向を見ていた。

心臓がとくん、と鳴った。

――風が吹いているのに、少し、微熱を感じた。

「うっわー似合う似合う!」

まことがはしゃいで、弾んだ声を上げる。

もともと清楚な雰囲気を漂わせている亜美に、ワンピースのユニホームはぴったりだった。

思わず頬が緩む。

「やっぱり亜美ちゃん、かっわいいなあ〜!」

「まこちゃん……」

はにかんだ亜美が遠慮がちにまことを見上げ、そんな亜美を見ていると、思わずぎゅーっとしてしまいたくなる。

「いいなあ、亜美ちゃん、ちっちゃくて可愛らしくて……」

――まことは実にさらりと言ってのけたが、亜美は「可愛い」と言われてむずがゆいような気持ちで、まことの表情を伺った。

以前は人から、可愛い、すごい、などと誉められたりしても気に掛ける事もせずにいたが、それは、或いは妬みや嫉みの言葉を投げ付けられても、ちゃんと笑顔の仮面を被り心に壁を作る事で、敢えて周りからの評価を一切気に留めずにやり過ごしてしまうようにしていた為だ。例え誉められたのだとしてもそれはやがて妬みとなって跳ね返ってくる事は多かった。……そうやって、なにかと周りから注目されてしまう事の多かった自分を守ってきたのだが、まことの口から出た言葉はすべて、亜美を捕らえて放さない。

……まこちゃん……。

初めて彼女と会った時から、まことという人物には太陽の光のような朗らかな魅力を感ぜずにはいられなかった。

「ま、まこちゃんだって、素敵だわ。まこちゃんはスタイルもいいし、とっても……似合ってる」

またしても顔をほんのりと赤らめているそんな亜美の表情を見て、まことはさっき感じた鼓動がまたうずくのを感じた。却って冗談が口を突いて出る。

「亜美ちゃんがさ、アタシを『素敵』だって思ってくれるのはさ、それは亜美ちゃんが、アタシに惚れてるからだよ」

「! ――まこちゃん!」

まことの放った台詞に、言葉がそれ以上出てこない。とても気恥ずかしくなって、顔だけでなく全身が上気してくる。

「あはは。冗談だよ」

まことは亜美の小さな身体を抱きすくめ、ぽんぽんと優しく肩を叩いた。

亜美が赤らんだ顔で眉根を寄せて、見上げてくる。ちょっと拗ねたみたいだ。

「まこちゃん」

「ん?」

「十番祭、楽しみね」

「うん?」

「きっと……。

――……ううん、絶対に、他の誰がこれを着ていても、私はまこちゃんが一番素敵だと思うわ」

「…………うん」

ありがと。

まことは小さく呟いた。

風が、二人の赤く染まった頬を撫ぜていった。

*

星が月を包み込むように瞬いていた。

夜風に木々が震えてさわさわと鳴った。

「すっかり遅くなっちゃったわね」

「うん。……でもさ、ゆっくり遠回りして帰ろうか?」

「……ええ……」

――繋いだ手が、暖かかった。

まことがはしゃいで、弾んだ声を上げる。

もともと清楚な雰囲気を漂わせている亜美に、ワンピースのユニホームはぴったりだった。

思わず頬が緩む。

「やっぱり亜美ちゃん、かっわいいなあ〜!」

「まこちゃん……」

はにかんだ亜美が遠慮がちにまことを見上げ、そんな亜美を見ていると、思わずぎゅーっとしてしまいたくなる。

「いいなあ、亜美ちゃん、ちっちゃくて可愛らしくて……」

――まことは実にさらりと言ってのけたが、亜美は「可愛い」と言われてむずがゆいような気持ちで、まことの表情を伺った。

以前は人から、可愛い、すごい、などと誉められたりしても気に掛ける事もせずにいたが、それは、或いは妬みや嫉みの言葉を投げ付けられても、ちゃんと笑顔の仮面を被り心に壁を作る事で、敢えて周りからの評価を一切気に留めずにやり過ごしてしまうようにしていた為だ。例え誉められたのだとしてもそれはやがて妬みとなって跳ね返ってくる事は多かった。……そうやって、なにかと周りから注目されてしまう事の多かった自分を守ってきたのだが、まことの口から出た言葉はすべて、亜美を捕らえて放さない。

……まこちゃん……。

初めて彼女と会った時から、まことという人物には太陽の光のような朗らかな魅力を感ぜずにはいられなかった。

「ま、まこちゃんだって、素敵だわ。まこちゃんはスタイルもいいし、とっても……似合ってる」

またしても顔をほんのりと赤らめているそんな亜美の表情を見て、まことはさっき感じた鼓動がまたうずくのを感じた。却って冗談が口を突いて出る。

「亜美ちゃんがさ、アタシを『素敵』だって思ってくれるのはさ、それは亜美ちゃんが、アタシに惚れてるからだよ」

「! ――まこちゃん!」

まことの放った台詞に、言葉がそれ以上出てこない。とても気恥ずかしくなって、顔だけでなく全身が上気してくる。

「あはは。冗談だよ」

まことは亜美の小さな身体を抱きすくめ、ぽんぽんと優しく肩を叩いた。

亜美が赤らんだ顔で眉根を寄せて、見上げてくる。ちょっと拗ねたみたいだ。

「まこちゃん」

「ん?」

「十番祭、楽しみね」

「うん?」

「きっと……。

――……ううん、絶対に、他の誰がこれを着ていても、私はまこちゃんが一番素敵だと思うわ」

「…………うん」

ありがと。

まことは小さく呟いた。

風が、二人の赤く染まった頬を撫ぜていった。

*

星が月を包み込むように瞬いていた。

夜風に木々が震えてさわさわと鳴った。

「すっかり遅くなっちゃったわね」

「うん。……でもさ、ゆっくり遠回りして帰ろうか?」

「……ええ……」

――繋いだ手が、暖かかった。